Wettbewerb

„Bal – Honig“ von Semih Kaplanoglu

Wenn es einen Preis für den poetischsten Film des Wettbewerbs gäbe, dann müsste ihn eindeutig (Stand: heute) „Bal - Honig“ des türkischen Filmemachers Semih Kaplanoglu bekommen. Der Film entführt uns in eine andere Welt, irgendwo zwischen Traum und Wirklichkeit, in der das Rauschen der Blätter, das Knacken eines Astes oder die Spiegelung des Mondes in einem Wassereimer Ereignisse sind, die uns genauso in den Bann ziehen, wie die heißeste Actionszene in einem Thriller. Ein kleiner Junge namens Yusuf ist hier die Hauptfigur – und aus seiner Perspektive verfolgen wir staunend, wie schrecklich und wunderbar zugleich die Welt sein kann, wenn man sechs Jahre alt ist, Angst davor hat, vor der Klasse laut vorzulesen, in einem Holzhaus mitten in einem Wald mit riesigen Bäumen lebt, und wenn man einen Vater hat, der auf diese riesigen Bäume klettert, um dort den wertvollen schwarzen Honig zu finden.

En Familie (Eine Familie) von Pernille Fischer Christensen

Ausgebacken

Ditte stammt aus einer alten dänischen Familie die über Generationen ein Bäckereiimperium aufgebaut hat. Sie ist der Liebling ihres Vaters, dem Chef der Betriebes, selbst Galeristin und bekommt ein Jobangebot für New York. Am gleichen Tag stellt sie fest, sie ist schwanger von ihrem Freund, einem Künstler. Das ist die Ausgangsposition. Dann erfahren wir noch, dass ihr Vater gerade eine Krebstherapie überstanden hat, aber nun als geheilt gilt. Ditte entscheidet das Kind abzutreiben, N.Y. mit ihrem Freund soll die Zukunft sein. Es gibt noch eine Schwester und zwei deutlich jüngere Halbgeschwister, weil ihr Vater nochmals heiratet. Eine Patchworkfamilie, die offenbar leidlich funktioniert, so richtig erfährt man das nicht. Alles normal, bis Vattern doch wieder Metastasen hat und diesmal nur auf sein Ende warten kann.

Mehr: " En Familie (Eine Familie) von Pernille Fischer Christensen " »

"Na Putu" von Jasmila Žbanić (II)

Was passiert, wenn der Mann, den du liebst, plötzlich zum fundamentalistischen Moslem mutiert? Wenn die Nähe und Gemeinsamkeit, die bislang die Beziehung zu einer glücklichen machte, in Frage gestellt wird von anderen Wertvorstellungen, einer anderen Art zu denken und die Welt zu beurteilen? Jasmila Žbanić, vor drei Jahren Gewinnerin des Goldenen Bären für „Grbavica – Esmas Geheimnis“, verortet diese Geschichte in Bosnien und erzählt sie aus der Perspektive der Frau. Entstanden ist ein Film, der klar Stellung bezieht und starke Momente hat, alles in allem aber erstaunlich brav daherkommt.

Na Putu von Jasmila Zbanic

Amar und Luna sind ein schönes, sehr verliebtes junges Paar, das in Sarajewo lebt. Sie arbeitet als Flugbegleiterin, er als Fluglotse. Sie scheinen ihr Leben und ihre Liebe intensiv zu genießen und wünschen sich ein gemeinsames Kind. Erst als Amar von seinem Job suspendiert wird, weil er während der Arbeit Alkohol getrunken hat, beginnt die heile Fassade zu bröckeln.

Rompecabezas (Puzzle) von Natalia Smirnoff

Puzzle legen und Malen nach Zahlen besetzen seit meiner Kindheit einen festen Platz auf der Top-Five-Liste der langweiligsten Freizeitbeschäftigungen, und ich erinnere mich noch gut an meine Versuche, durch den Einsatz einer kleinen Schere die nervtötende Prozedur abzukürzen. Es war daher kein Wunder, dass mich bereits beim Durchlesen der Inhaltsbeschreibung zu Natalia Smirnoffs Film ein leises Unbehagen beschlich.

Jud Süß - Film ohne Gewissen von Oskar Roehler

Ich bin's nicht, Adolf Hitler ist's gewesen

Endlich mal kein wohlwollender oder gleichgültiger Applaus nach der Vorführung, sondern schon während und dann nach dem Film Buhrufe und empörtes Gekeife. Da ist endlich mal abseits von Gefallsucht, Mainstream und gewohnter Autorenfilm Sprödigkeit ein Werk auf Widerstand und Wut getroffen. Ich fand ihn gelungen.

Kurz gesagt nimmt der Film sich alle künstlerischen Freiheiten die Geschichte von Ferdinand Marian zu erzählen, Hauptdarsteller in Jud Süß, dem wohl gelungensten, weil subtilsten Propagandafilm des Dritten Reichs. Roehlers Film, mit Tobias Moretti und Moritz Bleibtreu in den Hauptrollen, erzählt über die Verführbarkeit jedes Einzelnen, wenn man ihn mit Ruhm, Ansehen und Geld lockt - unabhängig von Regime und Zeit. Auch ein Film über die Filmindustrie der Nazis, die es mit Amerika aufnehmen wollte und dabei trotzdem ideologietreue Filme fabrizierte.

Mehr: " Jud Süß - Film ohne Gewissen von Oskar Roehler " »

The kids are all right von Lisa Cholodenko

Patchworking Californian Style

Was passieren kann, wenn sich ein Außenstehender in das Gleichgewicht einer gut eingespielten Familiengemeinschaft drängt, davon erzählt Lisa Cholodenko in ihrem amüsant-intelligenten Beziehungsfilm aus dem sommerlichen Kalifornien, der im Wettbewerb außer Konkurrenz gezeigt wurde.Shahada von Burhan Qurbani

Schuld und Sühne

Berlin Kreuzberg ist der Ort, aber der Film hätte bis auf die Großstadtfluchtmöglichkeiten auch in einem bayerischen Dorf spielen können, wo jeder jeden kennt und die Kirche und der Katholizismus noch eine wichtigere Rolle spielen. Schuldgefühle, die Religion den Menschen auflegt, wenn sie Regeln brechen und tun, was sie fühlen oder einen Fehler gemacht haben, quält diese Figuren. Aber eigentlich quälen sie sich selbst. Es geht um drei junge Menschen, die in Konflikt mit vermeintlichen Zwängen ihrer Religion, dem Islam, geraten und - aus sich selbst heraus, nicht durch Druck der Gemeinschaft - meinen mit Gott in Konflikt geraten zu sein.

Die junge Maryam, Tochter eines liberalen Imans, hat eine Abtreibung hinter sich und in einer Mischung aus Schuld und Nebenwirkung der Medikamente beginnt sie Zeichen der drohenden, persönlichen Apokalypse zu sehen. Der Polizist Ismail hat aus Versehen einen Jungen erschossen und fühlt sich zwischen Schuld gegenüber der bosnischen Mutter und seiner eigenen Familie hin und hergerissen. Samir, der bis dato selbstverständlich und gelassen seinen Glauben lebte, entdeckt, dass er offenbar homosexuell ist. Das ängstigt ihn und er glaubt wie alle anderen drei Protagonisten: Wenn es Gott gibt, kann er das nicht gewollt haben.

Shekarchi – The Hunter von Rafi Pitts

Wieviel Grausamkeit kann ein Mensch ertragen bevor er zurückschlägt? Wann zerreißt die innere Spannung? Das sind uralte Fragen, auch im Kino, aber selten habe ich sie so konzentriert und konsequent auf der Leinwand gesehen wie in „Shekarchi“ – The Hunter des iranischen Regisseurs Rafi Pitts. Der Film spielt in Teheran kurz vor den Wahlen im Jahr 2009. Ali, die Hauptfigur (gespielt von Pitts selbst), lebt bereits vor der Katastrophe, die als Initialzündung für den Film funktioniert, unter ständiger Anspannung. Mit wenigen Szenen gelingt es Pitts, diese Spannung aufzubauen, ohne die der weitere Verlauf der Geschichte nicht nachvollziehbar wäre. Das Faszinierende dabei: Er psychologisiert nicht, er erklärt nicht, er zeigt nur: und trotzdem, oder gerade deshalb, ist man als Zuschauer von Anfang bis Ende von dieser Figur und ihrer Geschichte gebannt.

Exit Through the Gift Shop von Banksy

Pepare to be brainwashed

Banksy ist der bekannteste Street Artist der Welt, aber kaum jemand kennt seine wahre Identität. Der Thierry Guetta kennt sie. Guetta, der in Los Angeles lebt, ist seit seiner Jugend ein manischer Filmer. Er filmt immer, alles und jeden. Ob es seine Frau, der Busfahrer oder ein sichtlich genervter Noel Gallagher ist, den er zufällig auf der Straße trifft, die Videokamera ist immer dabei. Über seinen Cousin kam Guetta mit der Street Art-Szene in Kontakt. Da war es um ihn geschehen: Nacht für Nacht zog er mit der Kunstguerilla von L.A. los und filmte sie bei ihren waghalsigen Verschönerungsaktionen, die für die einen Kunst und die anderen Vandalismus sind.Der Räuber von Benjamin Heisenberg

Rettenberger läuft, im Kreis, im Gefängnishof. Mit dieser Sequenz beginnt die Geschichte, aber für den ehemaligen Bankräuber ändert sich nicht viel, nachdem er das Gefängnis verlassen hat. Er bleibt ein Hamster in seinem Laufrad. In monotoner Folge trainiert er, gewinnt einen Marathon und raubt Banken aus. Weder für das Laufen noch für das Bankausrauben hat sich Rettenberger entschieden. Sie sind sein Instinkt.

Caterpillar von Koji Wakamatsu

Japan, Anfang der 40er Jahre. Eine junge Frau schreit: „Das ist nicht mein Mann! Das Ding da ist nicht mein Mann!“ „Das Ding“ ist ein junger Soldat, der als hoch dekorierter Veteran aus dem zweiten japanisch-chinesischen Krieg in sein kleines Dorf zurückkehrt – ohne Arme, ohne Beine, taub, sprachlos und mit von Brandwunden entstelltem Gesicht. Von der Ehefrau wird nun ganz selbstverständlich erwartet, dass sie sich aufopferungsvoll um den Kriegshelden kümmert und so die „Heimatfront“ stärkt. Nach dem ersten Schock stellt sich die Frau dieser Aufgabe dann auch.

En ganske snill mann von Hans Petter Moland

Mann kommt nach zwölf Jahren aus dem Knast und muss wieder Fuß fassen. Das ganze spielt in Norwegen. Ich bin also schon voll auf hartes Sozialdrama eingestellt und versenke mich ergeben in meinem Kinosessel. Der Film beginnt, und das erste, was mich irritiert, ist die Musik: Lustig, leicht und beschwingt. Was in den folgenden 107 Minuten folgt, stellt so ziemlich jede Erwartung, die man in Bezug auf das Genre „Mann kommt aus dem Knast und muss wieder Fuß fassen“ hat, auf den Kopf. „En Gnaske Snill Mann“ – A Somewhat Gentle Man – von Hans Petter Moland hat einen schön schrägen Humor und eine Hauptfigur, die so gar nicht ins Klischee passt.

Shutter Island von Martin Scorsese

Eine brandungsumtoste Gefängnisinsel mit psychisch kranken Schwerverbrechern, ein seelisch angeschlagener US-Marshal mit belastender Vergangenheit, Häftlinge, die auf mysteriöse Art und Weise aus ihren verschlossenen Zellen verschwinden, undurchschaubare Anstaltspsychater und grimmige Gefängniswächter, das waren eigentlich hervorragende Grundvoraussetzungen, um aus der Verfilmung des Romans von Dennis Lehane aus dem Jahre 2003 einen wirklich spannenden Psycho-Thriller, Horrorfilm oder auch Krimi zu machen.

A Woman, a Gun and a Noodle Shop von Zhang Yimou

Mit „A Woman, a Gun and a Noodle-Shop“ hat Zhang Yimou eine Art Spaghetti-Western (Noodle-Shop!) auf Chinesisch gedreht, eine unterhaltsam-blutrünstige Geschichte um Gier und Feigheit, Verzweiflung und Arroganz, Mord und Totschlag. Chinas Vorzeige-Regisseur hat sich dabei von „Blood Simple“, dem Frühwerk der Coen-Brüder aus dem Jahr 1984, inspirieren lassen. Doch was bei den Coens eine Groteske mit Abgründen ist, gerät hier zur farbenprächtigen Farce ohne wirkliche Tiefe. Der Film hat trotzdem seine Reize: das Erzähltempo ist gekonnt rasant, die Geschichte ist rund, und Yimou besitzt auch für dieses schrillen Genre ein Gefühl für Stil. Vor allem aber ist der Film ein interessantes Vexierbild: Hier wird eine Parodie (Blood Simple) des (westlichen) Outlaw-Genres mit Figuren und Formen des asiatischen Kinos nochmals parodiert.

Mehr: " A Woman, a Gun and a Noodle Shop von Zhang Yimou " »

Greenberg von Noah Baumbach

Roger Greenberg ist ein ziemlich schwieriger Typ. Verklemmt, egozentrisch und latent aggressiv. Allerdings nicht von der Sorte Ruck-zuck-eins-auf-die Fresse, denn schließlich wird Roger Greenberg von Ben Stiller gespielt: Die Hiebe, die er austeilt, sind rein verbal. Nichtsdestotrotz fügen sie den Menschen, die Roger an sich herankommen lassen, nicht unerheblichen Schaden zu. Nach einem Nervenzusammenbruch will der 40-jährige Ex-Musiker und aktuelle Schreiner erst mal eine Auszeit nehmen und „nichts tun“. Er verlässt New York und quartiert sich bei seinem Bruder in Los Angeles ein. Der ist – natürlich! – erfolgreich, hat eine Frau, zwei Kinder nebst Hund (Mahler!), ein Haus mit Swimming Pool, eine nette Assistentin (Haushaltshilfe, Babysitterin, Gassigeherin und Mädchen für alles - Florence) und er verbringt seinen Urlaub in Vietnam. Als Dankeschön für den Unterschlupf soll Roger eine Hundehütte für Mahler bauen.

Submarino von Thomas Vinterberg

Alkohol. Gewalt. Verwahrlosung. Was passiert mit Kindern, die in einer solchen Umgebung aufwachsen? Welche Chancen haben sie, wie viel Kraft muss es kosten, die vorgelebten Muster nicht zu wiederholen? Thomas Vinterberg gibt mit seinem Brüderdrama „Submarino“ eine ziemlich schonungslose Antwort auf diese Fragen. Dabei gelingt ihm das beinahe Unmögliche: Die Geschichte von Nick und seinem Bruder wirkt realitätsnah, ohne als pädagogisches Lehrstück daherzukommen; der Film ist unglaublich hart und lässt doch ein winziges Fünkchen Hoffnung, ohne in den Sozialkitsch abzugleiten. Und: „Submarino“ setzt die narrativen Mittel des Kinos ein, ohne sein Gefühl für Geschichten, wie sie das Leben leider manchmal schreibt, zu korrumpieren.

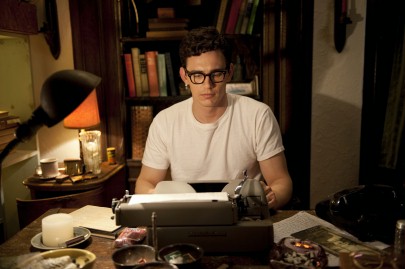

Howl von Rob Epstein und Jeffrey Friedman

Beat it!

Das Gedicht „Howl“ (Geheul) und sein Vortrag in einer kleinen Galerie in San Francisco Mitte der 50er Jahre war wohl der „defining moment“, in dem das Phänomen Beat Generation geboren wurde. Wirklich dabei waren an diesem Abend vielleicht dreißig Leute, die meisten davon selbst Autoren und Künstler. Aber durch einen Prozess wegen Obszönität einer viel breiteten Öffentlichkeit bekannt geworden, wurde Allen Ginsberg und sein Gedicht zu einer Art Manifest all der verlorenen Seelen, der nach Hoffnung und Liebe Suchenden jungen Leute. Der Film ist ein Re-Enactment der Lesung an jenem Abend in San Francisco sowie diverser Interviews mit Ginsberg. Dazu hat man die Gerichtsakten zu Leben erweckt, was voller bizarrer Momente ist, wenn die „Relevanz“ von Dichtung durch Anwälte erörtert wird. Den Vortrag des wilden Poems bebildern immer wieder animierte Sequenzen, die aber eher zu den Schwächen des Films zählen, der ansonsten voll und ganz der Kraft der Ginsberg Texte, Interviews und Gerichtsakten vertraut.My Name is Khan von Karan Johar

Mein Name ist Hase

Zeithistorische Komödie mit viel Romantik Musik und Kitsch, romantisches Drama über Diskriminierung voller Klischees und liebenswerter Figuren, farbenfrohes Liebesstück zur Überwindung von Vorurteilen und Hass, Melodram mit politischer Botschaft und Herzschmerz - dazu ein bisschen Forrest Gump und Rain Man, alles in diesem Holly-Bollywoodfilm.

Superstar Shah Rukh Khan, gerade vorm Berlinale Palast mit Kreischorgien empfangen, tanzt in diesem Film nicht, singt nur schlecht und kurz und sieht in vielen Einstellungen ein bisschen aus wie Peter Sellers als Inder in Der Partyschreck.

Vom Publikum wurde viel gelacht, viel geweint, romantisch aufgestöhnt und kopfschüttelnd gelächelt. Hach!, möchte man so manches mal rufen.

Der Korrespondent war einige Male zwar irritiert über die allzu offensichtlichen Zeigerfingerbotschaften und naiven Lebensweisheiten der Figuren sowie über den unbekümmerten Einsatz von Klischees wie z.B. der dicken, gutherzigen, schwarzen Südstaaten-Mama mit singendem Lächelboy - aber das alles konnte den Film nicht verderben, sondern gehört in diesem Genre genau so - dazu der ungebremste Einsatz von Musik und Gegenlicht und Zeitlupe und Farbenpracht, wenn es dramatisch sein soll, oder herzschmerzig oder hochromantisch. Da bleibt kein Auge trocken, wenn man ein Herz hat, emotional wird nichts dem Zufall überlassen und der Zuschauer auf keinen Fall sich selbst.

Tuan Yuan von Wang Quan’an

Wie erzählt man von einer Liebe, die 50 Jahre Trennung überdauert hat und dann doch nicht gelebt werden darf? Eigentlich ist die Situation, die der chinesische Regisseur Wang Quan’an in Tuan Yuan schildert, eine furchtbare Tragödie. Eine Frau will sich zugunsten ihrer großen Liebe von ihrem Mann und ihrer Familie trennen. Und schafft es dann doch nicht. Soweit, so vertraut. Doch Wang Quan’an erzählt die Geschichte nicht in der erwartbaren Tonlage. Er macht kein großes Drama aus dieser höchst dramatischen Situation. Stattdessen wirft er einen fast grausam nüchternen, sezierenden Blick auf die Figuren. Er zeigt über kleine Gesten und Blicke die Hilflosigkeit seiner Figuren, er deutet dezent an, wo die Personen dem Bild, das sie von sich selbst haben und das sie für gewöhnlich nach außen zeigen, widersprechen, und er enthält sich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, jeglicher Parteinahme.

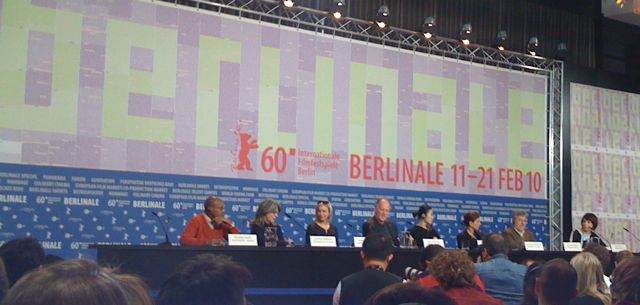

Die Jury stellt sich vor

Damit geht es los. Eine interessante Runde aus Künstlern und Filmemachern stellte sich der Presse, um ihr Dasein als Jury und ihre Entscheidungskriterien zu erläutern.

Werner Herzog als Präsident ist über 40 Jahre nach seinem eigenen Debüt auf der Berlinale eine gute Entscheidung. Der Mann repräsentiert alles, was das Kino heute nur noch selten ist: Eigenwilligkeit, Anti-Mainstream, hoher Anspruch, Experimentierfreude, Kunstwille und Verbissenheit.

Auf die Frage, was denn für ihn einen guten Film ausmache, antwortete er: Alle Filme, die die Jury sehen wird, bekommen am Anfang das gleiche Maß an Sympathie. Er glaube, wenn sie einen wirklich großen Film sehen werden, würden das wohl alle Jurymitglieder spüren. Aber feste Kriterien für einen guten Film gebe es nicht, dafür seien sowohl die künstlerischen wie kulturellen Hintergründe der Mitglieder allzu heterogen.

Mehr Wettbewerb

Die Wettbewerbsfilme der 60. Berlinale sind fast vollständig. Gestern wurden weitere 18 Kandidaten auf den Goldenen Bären bestätigt. Darunter befindet sich auch der Eröffnungsfilm "Tuan Yuan" von Wang Quan’an, der 2007 mit "Tuyas Hochzeit" den Goldenen Bären gewonnen hat. Würdig abgeschlossen wird die Berlinale mit dem neuesten Werk von Altmeister Yoji Yamada. Otouto (About Her Brother) ist nach The Twilight Samurai, The Hidden Blade, Love And Honor und Our Mother bereits der fünfte Film mit dem Yamada in den letzten sieben Jahren auf der Berlinale vertreten ist. Ein alter Bekannter ist ebenfalls der chinesische Regisseur Zhang Yimou, der für "Rotes Kornfeld" 1988 den Goldenen Bären gewann und damit den internationalen Durchbruch schaffte. Dieses Jahr ist er mit "San qiang pai an jing qi" (A Woman, A Gun And A Noodle Shop) dabei.

Der europäische Film wird u. a. von Oskar Roehler (Jud Süß - Film ohne Gewissen) und dem britischen Ausnahmeregisseur Michael Winterbottom (The Killer Inside Me) repräsentiert. Der neue Film von Winterbottom zeigt allerdings, wie es immer schwieriger wird, einer Filmproduktion ein bestimmtes Land zuzuordnen. The Killer Inside Me ist eine Britisch/US-amerikanische Ko-Produktion mit den US-Stars Casey Affleck, Jessica Alba und Kate Hudson.

Die ersten Filme des Wettbewerbs für die Berlinale 2010

Die Weltpremiere von Martin Scorseses neuem Film Shutter Island mit Leonardo DiCaprio ist ohne Zweifel der Clou unter den ersten Filmen, die für den Wettbewerb der Berlinale 2010 ins Rennen geschickt werden. Genauso viel Aufmerksamkeit wird aber auch der Film Ghost Writer bekommen. Schließlich ist Regisseur Roman Polanski schon seit Wochen in den Schlagzeilen.

Mehr: " Die ersten Filme des Wettbewerbs für die Berlinale 2010 " »

Werner Herzog wird Jury-Präsident der Berlinale 2010

Foto: erinc salor

Die Berlinale hat einen passenden Jurypräsidenten für die Jubiläumsausgabe 2010 gefunden. Werner Herzog ist einer der profiliertesten deutschen Autorenfilmer und wie die Berlinale ein Stück deutscher Filmgeschichte. Unvergessen ist insbesondere seine „intensive“ Zusammenarbeit mit Klaus Kinski in Filmen wie Aguirre, der Zorn Gottes und Fitzcarraldo, der Herzog mit Mein Liebster Feind eigens einen Film widmete.

Nachdem Roland Emmerich auf der 55. Berlinale die Jury leitete, hat man sich zum 60. Geburtstag wieder für einen Deutschen entschieden. Mit Werner Herzog hat man aber einen guten Kontrast zum 2012 Regisseur gefunden, der die Bandbreite, die sich unter den deutschen Filmemachern findet, gut wiedergibt.